虫歯と歯周病は、よく知られている口腔内の病気だと思いますが、違いまで知っているという人は少ないと思います。

今回は、虫歯と歯周病の違いについて紹介し、それぞれについて正確な理解をしたうえで虫歯・歯周病予防に少しでも活かして頂けたらと思います。

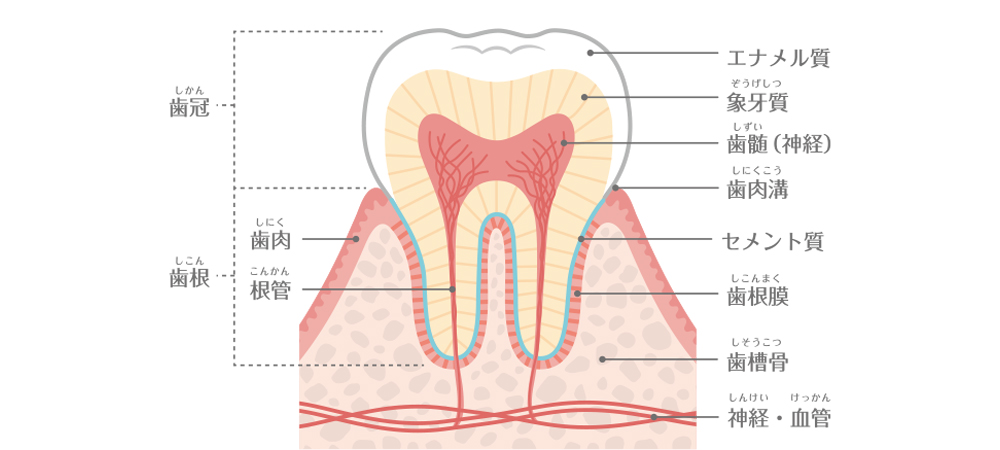

まず、歯について理解を深めるために歯の構造と名称について少しだけお話します。

歯の構造について

歯は歯の上部の「歯冠」と歯の下部の「歯根」の大きく2つに分けられます。そして、エナメル質、象牙質(ぞうげしつ)、セメント質、歯髄(神経)これら4つの要素が歯を構成しています。

歯肉、歯根膜、歯槽骨の3つの要素は歯の周りを構成するもので歯周組織といいます。歯の組織にはそれぞれ役割があり、それぞれが健康な状態を保つことで「歯」を維持しています。

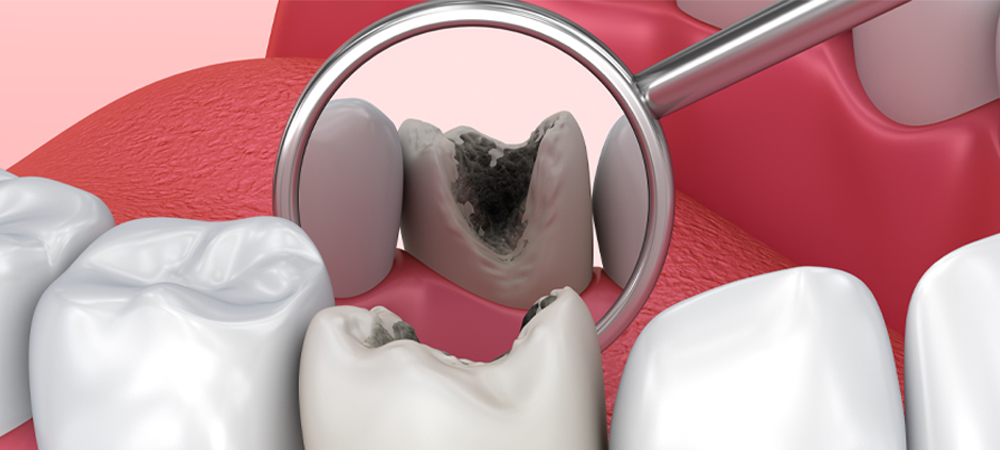

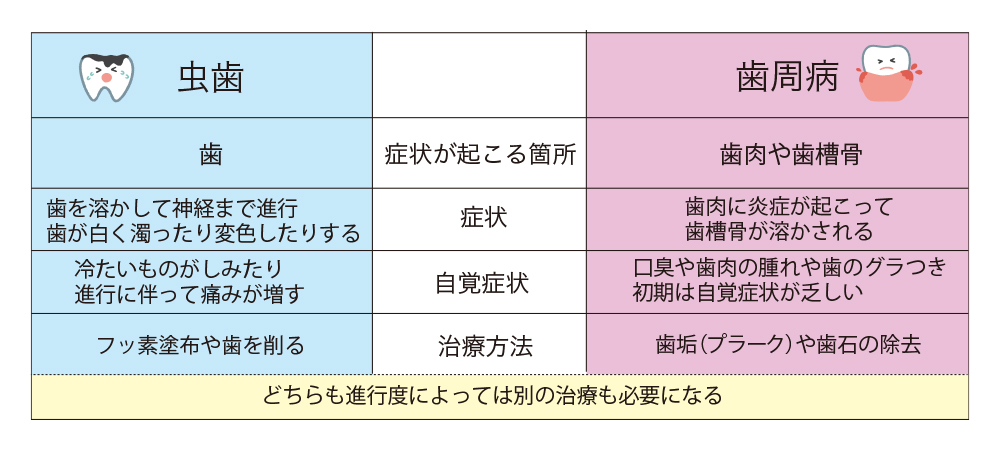

虫歯は虫歯菌が「歯」を溶かしていく病気

虫歯の原因菌はいくつかあり、特に有名なのが歯垢(プラーク)に棲みつくミュータンス菌です。この細菌が飲食物の糖分から作り出す酸によって、歯そのものが溶かされてしまいます。進行すると象牙質や神経まで虫歯に侵されます。

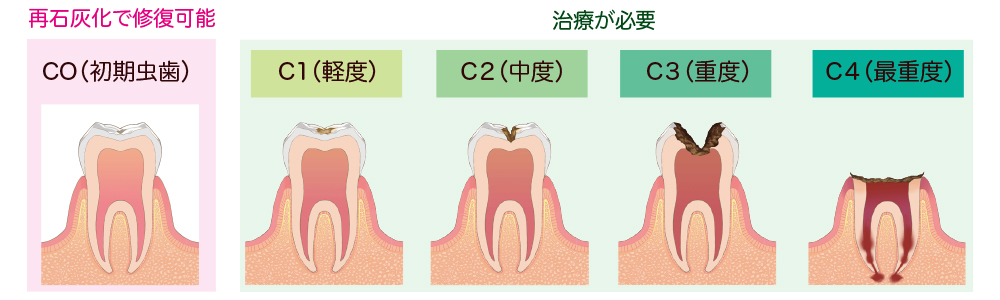

虫歯の進行

虫歯の進行度は、英語でむし歯を意味するCaries(カリエス)の頭文字を取った「CO、C1~C4」で表し、数字が大きくなるにつれ、重症になります。

CO(シーオー:初期虫歯)

歯の表面が酸によって少しだけ溶けている状態で、痛みなどもなく穴も開いていないため自分では気づかないことも多いです。歯科検診で要観察歯といわれるものです。虫歯特有の痛みなどの自覚症状はなく、穴も開いていません。初期虫歯であれば、再石灰化によって修復することができます。

C1(シーワン:軽度の虫歯)

虫歯菌によって歯の一番表面のエナメル質が溶けた状態です。少し茶色っぽくなっていたり、穴が開いていることで気付くことがあります。痛みはこの時点でも感じません。

C2(シーツー:進行し始めた虫歯)

虫歯がエナメル質の内側、象牙質にまで進行した状態です。神経に近づくため冷たい水を飲んだり甘いものを食べたりすると歯がしみて、痛みを感ます。

C3(シースリー:神経まで進行した虫歯)

虫歯が象牙質より深く神経まで到達した状態です。何もしない状態でもズキズキと激しい痛みがあり、温かいものでも痛みを感じるようになり、ここで初めて歯科医院を受診する方もいらっしゃいます。根の治療を行うことで歯を残すことが可能となります。

C4(シーフォー:歯が溶けて根だけになった虫歯)

虫歯によって歯がすっかり溶けて根の部分だけになった状態です。もう神経も死んでしまっているため痛みは感じません。歯を残すことはできず、残念ながら抜歯となります。

治療方法

虫歯の治療方法の基本は、フッ素塗布や歯を削ってつめ物やかぶせ物をする処置です。

ただし虫歯の進行に比例して削る範囲は深くなり、象牙質まで進行すると治療でも痛みでも感じます。また、虫歯の進行が酷いと神経の除去、さらには治療不可と判断された場合は抜歯するケースもあります。

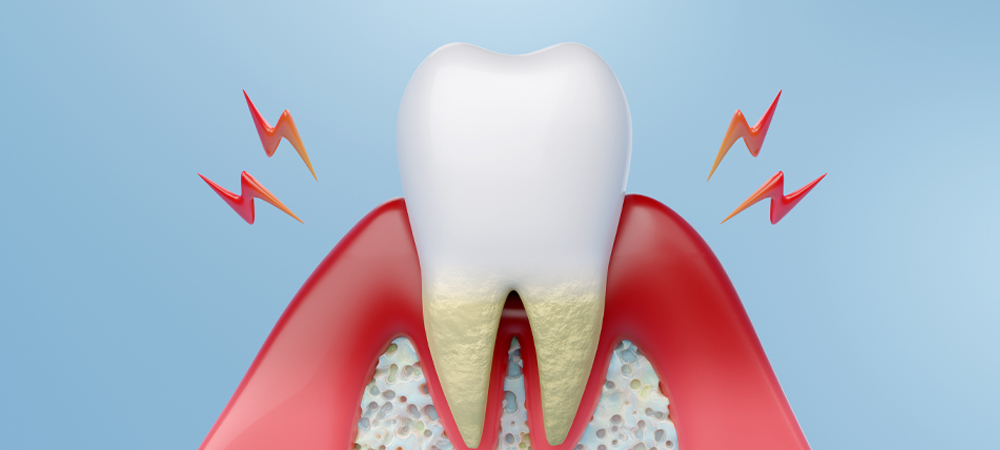

歯周病は「歯肉」が壊される病気

歯周病は、プラーク中の歯周病菌と呼ばれる細菌への感染によって起こる感染症です。

歯周病は、「沈黙の病気」とも呼ばれ 自覚症状がなく、痛みを伴わずゆっくりと進行し、歯を支える組織が徐々に破壊されていく病気です。

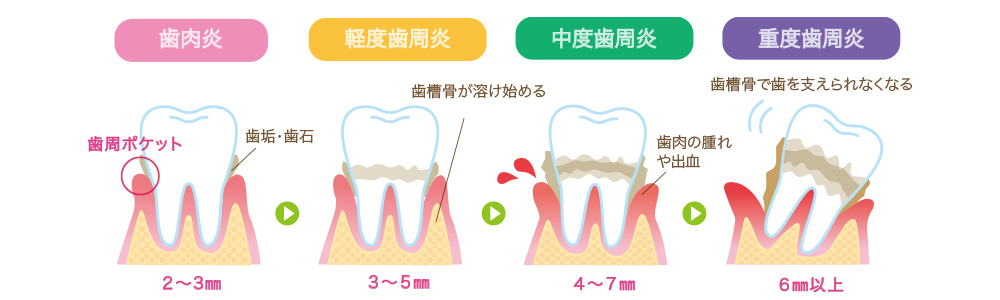

歯周病の進行

歯の周囲に歯周病菌が多く繁殖すると、歯茎に炎症を起こし始めます。

歯周病は「歯肉炎」という状態から始まり、さらに進行すると「歯周炎」となり軽度、中度、重度と段階を経て重症化していきます。歯周炎以上になると歯を支えている歯槽骨が溶け始め、最終的には歯が揺れて抜けてしまいます。

歯肉炎

歯周病の初期段階です。歯茎が赤く腫れたり、歯磨きの時に出血したりします。歯茎の炎症で粘膜が敏感になっているため、歯茎がヒリヒリと痛む場合や、歯ブラシが当たる際に痛む場合があります。歯肉炎の段階であれば適切なプラークコントロールを行えば、元の健康な状態にまで改善できる場合もあります。

軽度歯周炎

歯茎は赤く腫れた状態で、簡単に出血しやすい状態が続きます。それに加え、歯槽骨が破壊され、この時期の歯周ポケット(歯と歯肉の境目)は3〜4mm程度になっています。

中等度歯周炎

歯周病がさらに進み、歯槽骨は半分程度破壊されています。歯周ポケットはさらに深くなり、口臭の悪化、膿の排出、歯のぐらつきなどが現れてきます。歯ぐきの腫れと出血に加え、歯槽骨の吸収がすすみます。

重度歯周炎

重度の歯周病にまでなると、歯の根にまで汚れが付着し、歯周ポケットも6㎜以上とかなり深くなった状態となります。 歯槽骨の吸収が著しく、歯がグラついて噛む機能が低下し、食事もままならなくなります。歯茎からは出血だけではなく排膿が見られるようになり、強い口臭も発生します。ここまで重度になると歯周外科治療(手術)を要するケースもあります。

治療方法

歯周病の治療方法は、歯石の除去と患者さんによるプラークコントロールが基本ですが、やはり進行に比例して大掛かりな治療になります。歯周ポケットが深い場合は歯茎を切開するなどの歯周外科手術を行ったり、虫歯同様に歯を残せず抜歯が必要になるケースもあります。

最悪の場合どちらも歯が抜けてしまう病気

「虫歯は歯に起こるトラブル」「歯周病は歯肉や歯槽骨に起こるトラブル」で、どちらも悪化すると最悪の場合歯を失ってしまいます。そして、どちらも進行するほど大きな治療が必要になり、その分治療期間も長くなってしまいます。進行する前に早めの予防が重要です。

虫歯や歯周病予防には「毎日の歯磨き」が大切

実は、歯周病と虫歯の予防方法は同じで、毎日の歯磨きが歯周病・虫歯の予防方法になります。虫歯や歯周病は細菌の種類は異なりますが、プラークが原因で引き起こされる病気です。虫歯は、歯の表面に付着するプラーク、歯周病は歯と歯茎の溝である歯周ポケットにたまったプラークを取り除くことが予防に繋がります。

しかし、きちんと歯磨きをしているつもりでも磨き残しは、どうしても出てしまいます。プラークは歯石(歯垢が石のように硬くなったもの)になると歯磨きで取り除くことができず、歯科医院での除去が必要になります。予防にはお家でのセルフケア(歯磨き)はもちろん、歯科医院でのプロフェッショナルケアを両立させてみてください。そうすることで虫歯や歯周病の予防効果をより高めることができます。

まとめ

多くの人が悩む虫歯や歯周病は、異なるお口の病気です。「虫歯は歯に起こるトラブル」「歯周病は歯肉や歯槽骨に起こるトラブル」で、どちらも悪化すると歯を失ってしまいます。

特に、歯周病は「沈黙の病気」とも呼ばれ、痛みを伴わずゆっくりと進行してしまうため注意が必要です。虫歯と歯周病で歯を失わないようにするためには、早めの予防がとても大切です。虫歯と歯周病の原因である歯垢(プラーク)を毎日の歯ブラシと歯科医院でのプロフェッショナルケアできちんと取り除きましょう。

記事監修 弘部歯科医院 院長Dr.弘部 智