フッ素(フッ化物)という言葉を一度は、耳にした事がある方も多いと思います。フッ素(フッ化物)は、虫歯の発生を防ぐ効果があり、予防に有効な成分として世界的にも注目されています。

虫歯予防に有効なフッ素ですが、年齢に応じて最適な量が異なります。そこで今回は、年齢別の最適なフッ素(フッ化物)の量についてお話しします。

フッ素(フッ化物)とは?

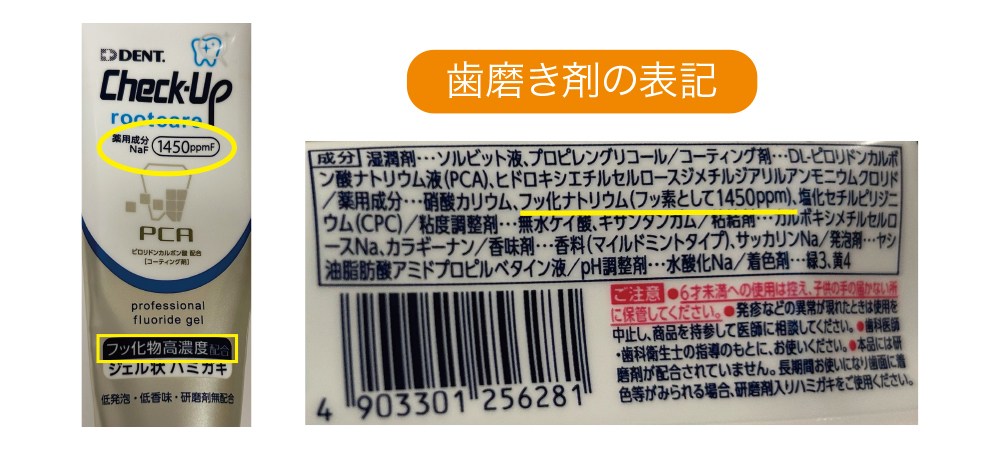

フッ素(フッ化物)は、商品のパッケージには「フッ化ナトリウム」や「フッ化リン酸ナトリウム」などと表記されています。

単体のフッ素は猛毒なので危険なイメージを持たれている方もいるかもしれません。しかし、フッ素は基本的に単体では存在できず、2つ以上の元素が結びついてできた化合物の状態で存在しています。フッ素を含む化合物のことをフッ化物と呼び、歯科医院で塗られているフッ素も正しくはフッ素ではなくフッ化物です。フッ化物は、正しく用量を守って使用すれば安全性も問題ありません。

※以下より、読みやすくするためにフッ化物のことをフッ素と表記しています。

虫歯を防ぐフッ素の3つのはたらき

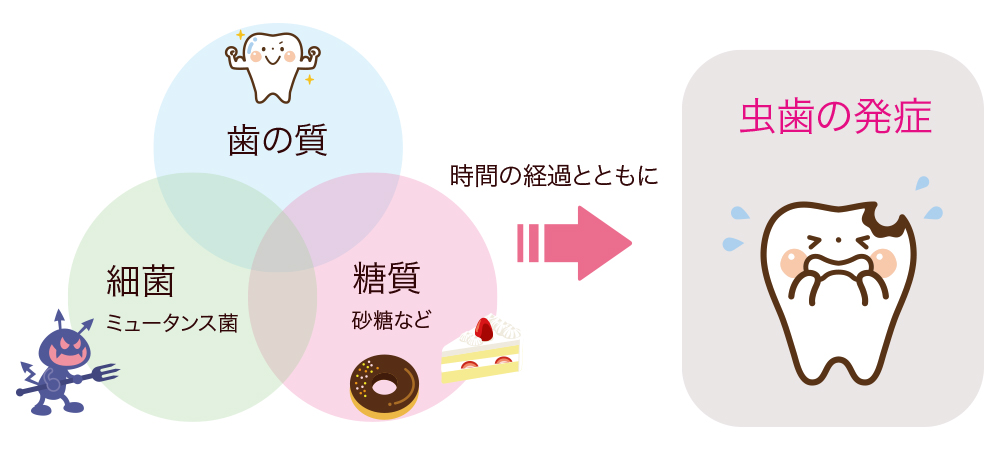

虫歯はミュータンス菌などの虫歯の原因菌が、食べ物や飲み物に含まれる糖質を使って酸を作り出し、時間の経過と共に歯のエナメル質を溶かしてしまうところからはじまります。「歯の質」「糖質」「細菌(ミュータンス菌)」の3つの要素が重なる時間が短ければ虫歯になる可能性が低く、長ければ虫歯ができやすくなります。

フッ素は、3つの働きで、虫歯の発生と進行を防ぎます。

⒈エナメル質の修復を促進

酸により歯から溶け出したカルシウムやリンを補うこと(再石灰化)を促進します。

⒉歯質を強化

歯の表面を覆うエナメル質を、酸に溶けにくい性質に変え、虫歯への抵抗力を高めます。

⒊ミュータンス菌の働きを弱める

虫歯を引き起こす細菌の働きを弱め、酸がつくられるのを抑えます。

フッ素の虫歯予防効果は、世界的にも認められており、日本でも歯磨き剤に含まれるフッ素濃度上限が2017年に引き上げられました。

フッ素濃度上限が世界基準と同様になった

2017年3月に薬用歯磨き剤におけるフッ素の配合量を、フッ素濃度上限を今までの1000ppmから1500ppmに引き上げる認可が厚生労働省にてされました。これは、世界基準、ISO規格と同様の濃度です。この認可により今まで国内で手に入らなかった1500ppmのフッ化物配合歯磨剤が、薬局などで手に入れることが可能となりました。

さらに、2023年1月に4つの歯科学会で歯磨き剤のフッ素の推奨濃度の変更がありました。この変更がある前は、15歳以上の方のみ高濃度(1500ppm)を使用することが推奨されていましたが、今回の変更で国外と同様の基準になりました。

フッ素濃度が1500ppmに上がる効果とは?

米国国立疾病管理予防センター(CDC)の報告では、「フッ化物濃度1500ppmのフッ化物配合歯磨剤は、1000〜1100ppmに比べわずかにう蝕(虫歯)予防効果が高い」とされ、「6歳以上のう蝕(虫歯)リスクの高い人にとって、1500ppmのフッ化物配合歯磨剤は有益である」と述べられています。また、WHOのテクニカルレポートでは、1000ppm以上のフッ化物イオン濃度では、濃度が500ppm高くなるごとに、6%の虫歯予防効果の上昇がみられると述べられています。

このように1500ppmの濃度のフッ素の有益性については。様々な機関で報告されています。

年齢別の最適なフッ素量とは?

フッ素濃度は「ppm」という単位が使われます。1ppmは100万分の1%をあらわし、1,000ppmでは0.1%の濃度ということになります。フッ素配合の歯磨き剤は推奨される使用量が年齢によって異なります。

2023 年 1 月、日本口腔衛生学会・日本小児歯科学会・日本歯科保存学会・日本老年歯科医学会の4つの学会で「4学会合同のフッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法」というものがまとめられました。こちらの内容を踏まえて年齢別の推奨濃度をご紹介します。

4学会合同のフッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法(日本口腔衛生学会HPより引用)

歯が生えてから2歳まで

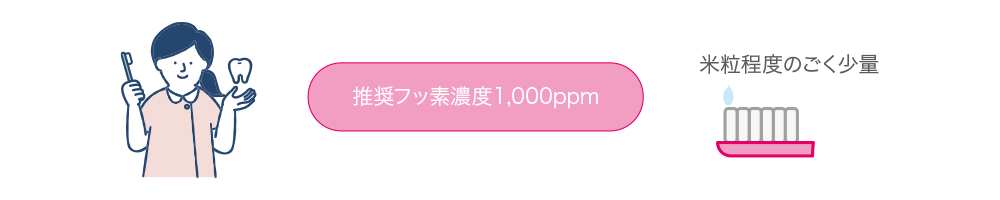

- 【推奨フッ素濃度】1,000ppm(日本の製品を踏まえて900〜1000ppm)

- 【歯磨き粉の量】米粒程度のごく少量(1〜2㎜)

- 【ポイント】うがいが難しければ歯磨きの後にティッシュなどで歯磨剤を軽く拭き取ってもOKです。誤飲を防ぐために歯磨き粉は、子どもの手が届かない所に保管するように注意しましょう。

3歳〜5歳

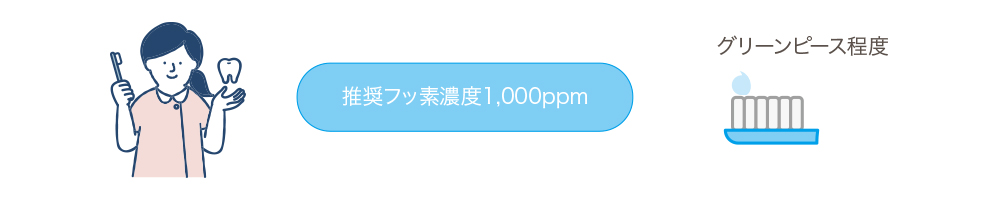

- 【推奨フッ素濃度】1,000ppm(日本の製品を踏まえて900〜1000ppm)

- 【歯磨き粉の量】グリーンピース程度(5㎜程度)

- 【ポイント】歯磨きの後は、歯磨き粉を軽く吐き出して、うがいをする場合は少量の水で1回のみでOKです。お子さまが歯磨き粉の量を適切な量をつけられない場合は、保護者の方が出してあげましょう。

6歳〜成人

- 【推奨フッ素濃度】 1,500ppm(日本の製品を踏まえて1400〜1500ppm)

- 【歯磨き粉の量】歯ブラシ全体(1.5㎝〜2㎝程度)

- 【使用方法】歯磨きの後は、歯磨き粉を軽く吐き出して、うがいをする場合は少量の水で1回のみでOKです。チタン製のつめ物や被せ物をしていても歯がある場合は、フッ素配合の歯磨き剤(歯磨き粉やジェル)を使用しましょう。

6歳未満には1500ppmの歯磨きは使用しない

フッ素の過剰な摂取は、エナメル質の形成不全である斑状歯や、じん帯や腱、骨などが硬くなる骨硬化症などを引き起こす恐れがあると指摘されています。

6歳未満の場合は、高濃度(1500ppm)の歯磨き剤だと少ない摂取量で中毒が起きやすくなるため、歯磨き粉の取り扱いには充分に気をつけてください。

【中毒量の目安】

- 10kgのお子さまの場合、1450ppmの歯磨き粉を約14g(大さじ1杯弱)程度飲み込むと中毒量の20mg。

- 15kgのお子さまの場合、1450ppmの歯磨き粉を約20g(大さじ1.3杯)程度飲み込むと中毒量の30mg。

ただし用量を守り正しく使ってさえいれば、問題はありません。フッ素は適切な量を守って使いましょう。

フッ素の効果を上げるために「すすぎ」は最小限に

歯磨きの後にすすぎを最小限にすると、フッ素の成分を歯の表面に残すことができます。さらに、歯磨き後は1〜2時間くらい飲食を控えましょう。

マウスウォッシュ(洗口液)にも、フッ素配合のものがあります。通常の歯磨き後に使えるので、口臭ケアをかねてご家庭のケアにプラスしても効果的です

フッ素を使えば虫歯にならないわけではない

フッ素入りの歯磨き剤を使うと虫歯になりにくくなりますが、歯磨きが不十分で歯に細菌の塊である歯垢(プラーク)がついたままになっていると、フッ素を使っていても虫歯になってしまいます。歯磨きをする時は、歯ブラシの毛先が1本1本の歯に当たるように、しっかりと汚れを落としましょう。

歯の汚れをしっかり落とすためには、最低でも3分間程度はかかると言われています。 いつもすぐに歯磨きを終えてしまう方は、まずは3分を意識しましょう。そして、甘いものや炭水化物が好きで糖分を多く含む食品を常に食べている方も同様に虫歯になりやすいため、生活習慣にも気をつけましょう。

まとめ

2017年3月に薬用歯磨き剤におけるフッ素の配合量を、フッ素濃度上限が1000ppmから世界基準である1500ppmに引き上げる認可が厚生労働省にてされました。さらに、2023 年 1 月には歯磨き剤のフッ素の推奨濃度の変更があり、6歳以上で高濃度(1500ppm)のフッ素の歯磨き剤の使用が推奨されています。

フッ素入りのオーラルケア商品を毎日のケアに上手に取り入れると、歯が強く虫歯になりにくくなる効果が期待できます。虫歯予防のために日常的にフッ素入りの歯磨き剤を使うようにしましょう。

フッ素は歯磨き剤として用量を守り正しく使ってさえいれば、問題はありません。ただし6歳未満は、高濃度(1500ppm)の歯磨き剤だと、少ない摂取量で中毒が起きやすくなるため、歯磨き粉の取り扱いには充分に気をつけてください。

記事監修 弘部歯科医院 院長Dr.弘部 智